Esprit révolutionnaire et syndicalisme

Maintenant que le peuple est devenu une puissance avec laquelle il faut compter, il a ses courtisans. Et ce n’est plus seulement comme à Athènes, Cléon, le corroyeur, et Agoracrite, le charcutier, qui se disputent ses faveurs : aujourd’hui, une foule de bourgeois, avocats sans cause, politiciens ambitieux, mécontents et déclassés de toutes sortes, jeunes ne trouvant pas leur voie, espèrent de lui, qui le succès, qui la rédemption, qui un dérivatif à l’ennui, qui une satisfaction de vanité. Et tous à l’envi le louent, le flattent, lui découvrent toutes les vertus. Que de fois lisons-nous de ces tirades démagogiques qui nous dépeignent le peuple comme un pur agneau sans tache, et ses oppresseurs comme les plus noirs des criminels : on croirait, à entendre certains de ces flatteurs du peuple, que les pauvres ont pour leur part toutes les vertus et toutes les souffrances, et les riches tous les bonheurs et tous les vices.

Naturellement, le ton du boniment varie selon les auteurs, et avec lui les qualités que l’on attribue au peuple. Les uns loueront son bon sens, sa sagesse et sa modération ; les autres son ardeur, sa vaillance et sa ténacité.

Certains répètent aujourd’hui sans cesse, qu’il est l’unique détenteur de l’esprit révolutionnaire. Parmi les flatteries qu’on lui débité, celle-ci est l’une des plus spécieuses.

Il serait de bon ton de s’expliquer clairement à ce sujet :

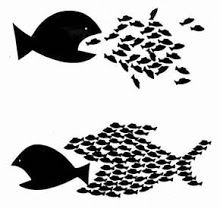

A bien examiner les choses, il y a deux sortes de révolutionnaires ; je pourrais les dénommer : les révolutionnaires par intérêt et les révolutionnaires par tempérament. Il est clair que les révolutionnaires par intérêt sont beaucoup plus nombreux dans le peuple que dans la bourgeoisie. Encore ne sont-ils pas également nombreux dans toutes les couches populaires. Les plus miséreux, ceux qui vivent au jour le jour,qui n’ont pas de quoi manger à leur faim et n’ont ni le loisir ni la force de se rendre compte de leur situation, ceux-là ne peuvent même pas comprendre leur intérêt. Ils forment la masse amorphe des exploités résignés qu’il est si difficile d’organiser. A cette masse appartiennent aussi beaucoup de travailleurs isolés, tels que les ouvriers agricoles qui travaillent pour de petits propriétaires. C’est seulement grâce à un salaire un peu plus élevé et au contact journalier avec des camarades qui se trouvent dans les mêmes conditions économiques que lui, que l’ouvrier acquiert la force de penser et la tendance à discuter ses intérêts : s’il comprend nettement sa situation et ne laisse pas endormir son esprit par ceux qui veulent faire métier de le mener, il deviendra nécessairement révolutionnaire.

Si nous passons maintenant aux corporations ouvrières puissantes, à celles où les salaires sont élevés ou à celles qui dépendent de l’Etat et jouissent de quelques avantages inconnus aux travailleurs libres, nous serons frappés du fait que l’esprit révolutionnaire y est moins vif que dans les corporations moins favorisées, économiquement ou socialement parlant. On y trouve une tendance au réformisme; leurs membres acceptent déjà plus ou moins l’état actuel des choses : ils ne veulent pas perdre les avantages qu’ils ont acquis et s’attendent à en acquérir d’autres; certains espèrent déjà tenir leur part de l’assiette au beurre. On sent que la plupart aspirent au fond d’eux-mêmes à devenir des bourgeois.

Cette différence d’esprit entre les diverses corporations est apparue évidente à plusieurs reprises dans les délibérations et les élections de la C.G.T. Ce sont les fédérations puissantes, celles où les salaires sont élevés, celles que leur situation rapproche le plus de la bourgeoisie, qui sont, en règle générale, les moins révolutionnaires. Cette même tendance s’est manifestée depuis longtemps dans les Trade-Unions, et si d’autres facteurs ne viennent s’y opposer, les syndicats français comme les autres pencheront de plus en plus, à mesure qu’ils deviendront plus puissants, vers le réformisme et l’égoïsme corporatif.

On observe déjà des symptômes inquiétants à cet égard : n’a-t-on pas vu récemment (1913) un typographe de Lyon radié de sa section pour n’avoir pas interdit à sa femme de travailler comme ouvrier typographe, bien qu’elle travaillât au tarif syndical ? Des faits analogues se sont produits en Italie. Mais si de pareils excès sont rares, il existe des indices innombrables de la tendance croissante des corporations, qui ont conquis certains avantages, à maintenir leurs privilèges, fût-ce au détriment des autres, et à réduire par tous les moyens la concurrence.

Entre le révolutionnaire par intérêt et le révolutionnaire par tempérament, il y a un abîme. Celui-ci se rencontre indistinctement dans toutes les classes de la société. C’est essentiellement l’homme qui pense par lui-même. La plupart des hommes ,pensent en masse : ils acceptent sans examen une foule d’idées reçues, de préjugés, de conventions, ils se soumettent à la mode, ils font comme le voisin, ils attendent d’être nombreux pour agir. L’homme qui doute, qui réfléchit, qui pense par lui-même est un ennemi de la société, un homme dangereux, un révolutionnaire : c’est le révolutionnaire par excellence. Pas plus qu’à la loi, il ne se soumet aveuglément à la coutume, la tradition, à l’opinion de la majorité. C’est lui que Lombroso, admirateur de l’homme moyen, de l’homme médiocre, et partisan du socialisme, appelle un fou ou un mattoïde. Il est de l’étoffe dont on fait les anarchistes. Et comme les révolutionnaires par tempérament sont rares, il est difficile que l’idée anarchiste soit acceptée et mise en pratique par in très grand nombre de gens. L’anarchisme réclame de l’individu trop de conscience et trop d’initiative pour pouvoir aisément se généraliser.

L’anarchisme n’a aucun des moyens qui séduisent les masses; pas de vastes organisations, pas d’avantages matériels à offrir, pas d’élections, pas de bulletins de vote qui donnent l’illusion de partager le pouvoir. Aussi les anarchistes qui veulent étendre leur action sociale et essayer d’influer directement sur la transformation de la société, de manière à lui imprimer une direction telle que la société future soit un milieu tolérable pour des hommes libres, pour des individualités autonomes, sont-ils amenés à entrer dans des groupements plus vastes que les groupes anarchistes : ces groupements ne sont autres que les syndicats ouvriers.

Sans se faire trop d’illusion sur l’étendue des résultats qu’ils y peuvent obtenir, ils doivent y entretenir l’esprit révolutionnaire, c’est-à-dire l’esprit de libre examen, de réflexion personnelle, d’indépendance et de dignité de l’individu; en face du_ réalisme des luttes quotidiennes pour les intérêts matériels, où trop facilement on se contente des petits avantages remportés, ils doivent maintenir l’idéalisme de l’esprit révolutionnaire, qui ne se contente pas de légères améliorations, de concessions sans importance, de demi-réformes, mais aspire toujours à quelque chose de plus complet, à des perfectionnements nouveaux,, à d’autres progrès, et à toujours devant lui l’image d’une société où il y aurait plus de sincérité et de confiance mutuelle dans les rapports sociaux, un plus sage emploi des forces dans la production, plus de libertés réelles, un développement plus riche et plus multiforme des individualités.

En un mot, l’anarchiste doit rester complètement anarchiste, dans les syndicats comme ailleurs; il serait déplorable qu’il se laissât absorber totalement par le syndicat et qu’il finisse par considérer comme une vertu, la tendance terre à terre inhérente à l’esprit corporatif.

Jacques Mesnil