Un demi-siècle après la mort du dictateur génocidaire : la bataille pour le récit

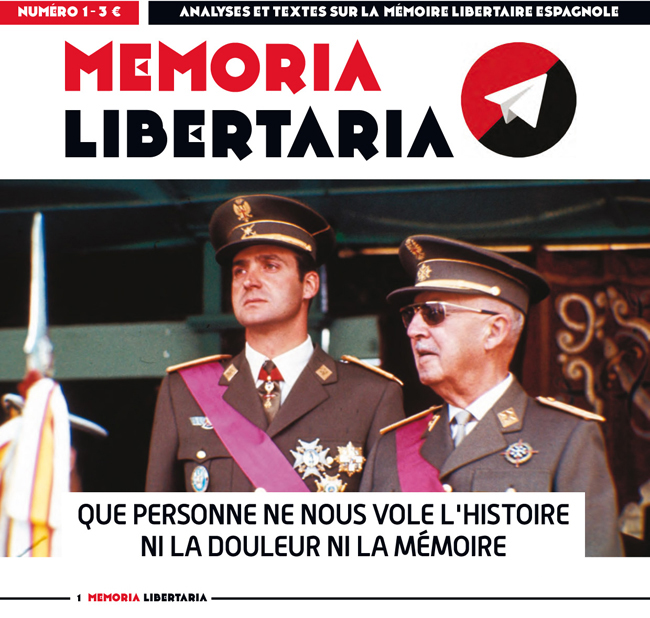

Cinquante ans se sont écoulés depuis la mort du général Francisco Franco, et l’année prochaine marquera le quatre-vingt-dixième anniversaire du début du soulèvement militaire fasciste de 1936. Ces deux anniversaires suscitent de nombreuses initiatives institutionnelles et sociales qui, au-delà de la dénonciation symbolique des crimes commis par le franquisme, encouragent des récits qui s’opposent souvent frontalement à notre vision anarcho-syndicaliste et libertaire.

La mémoire historique, telle que la conçoit la CNT, englobe deux grands domaines d’action :

D’une part, la dénonciation des crimes contre l’humanité constituant un génocide et commis par le soulèvement militaire fasciste, la guerre qui en a résulté et le terrorisme d’État subséquent qui se matérialise dans la recherche de la vérité, de la justice et de la réparation (y compris dans cette dernière les garanties de non-répétition).

L’autre aspect de notre travail mémorial repose sur la récupération de la mémoire socio-politique de notre militantisme, de notre univers organisationnel (syndicats, groupes d’affinité, Mujeres Libres, comités de défense, coopératives, écoles, groupes de randonnée, troupes de théâtre, périodiques, maisons d’édition…) et de l’alternative socio-économique que l’anarcho-syndicalisme a convenu d’appeler communisme libertaire.

La quête de vérité, de justice et de réparations apporte des victoires partielles, comme l’exhumation de certains charniers, mais se heurte sans cesse au fondement du système d’impunité espagnol : la loi d’amnistie de 1977. Cette loi, qui met un terme définitif à toute affaire, est essentielle pour comprendre pourquoi le génocide franquiste ne peut être poursuivi et comment, un demi-siècle après la mort du dictateur, son héritage de terreur perdure dans les structures politiques, économiques et sociales espagnoles, sans qu’aucune mesure de justice transitionnelle n’ait été mise en œuvre.

La loi d’amnistie de 1977 a gracié le mouvement antifranquiste et accordé l’amnistie aux auteurs des massacres, légitimant ainsi ses actions par le soutien d’organisations ayant subi le génocide en leur sein (PSOE, PCE et PNV). Or, ces mêmes organisations, avides de « partage du butin » facilité par les pactes de Moncloa, ont condamné leurs propres victimes à l’ostracisme. C’est là, et rien d’autre, le pilier fondamental d’une transition qui, pendant des décennies, nous a été présentée comme exemplaire et exportable. La « théorie des deux démons » et le révisionnisme historique croissant, assumé et d’inspiration fasciste, constituent le nouveau cadre d’une impunité qui perdure cinquante ans plus tard.

Notre combat pour la vérité historique ne se limite pas à la seule qualification juridique des crimes franquistes ni au traitement légal des victimes. La pratique cohérente de la mémoire historique dans une perspective de classe englobe également le champ du récit idéologique. La pratique la plus répandue parmi les acteurs institutionnels et sociaux commémorant le 50e anniversaire consiste à présenter toutes les organisations antifascistes sous l’égide du républicanisme de gauche. Associée à ce même récit, on observe une certaine tendance à exagérer le rôle et l’influence du PCE (Parti communiste d’Espagne), en lui attribuant une part de représentation de la classe ouvrière qu’il n’a acquise qu’à la fin du régime franquiste. Aborder la mémoire historique avec un tel degré de simplification et de distorsion ne contribue pas à une analyse rigoureuse des faits et ne sert que les intérêts de ceux qui peinent à justifier l’action et le parcours de leurs organisations historiques auprès de l’histoire et du public. Tel n’est pas notre cas. La CNT (Confédération nationale du travail) et le Mouvement libertaire ont invariablement démontré leur attachement à la vérité historique. Pour l’anarcho-syndicalisme, seules des recherches fiables et une diffusion sincère des luttes, des débats et des idées qui ont façonné cette étape historique garantissent la compréhension et l’utilisation actuelles de l’expérience d’autogestion de masse de l’été 1936 qui a illuminé les espoirs révolutionnaires d’une classe ouvrière non soumise à la tutelle des partis ou des États.

Le souvenir et l’hommage aux militants historiques qui ont lutté pour un monde nouveau sont au cœur de notre travail quotidien. Aujourd’hui, nous évoquons la figure de notre camarade Durruti, mort le 20 novembre 1936 en défendant Madrid. La réhabilitation de sa mémoire sociopolitique et l’interprétation de son combat sont de notre responsabilité. Lorsque des institutions mettent en œuvre des politiques publiques de mémoire historique sans consulter l’organisation historique la plus touchée, lorsque des organisations non historiques s’engagent dans la commémoration selon une perspective présentiste, ou lorsque l’accent est mis sur les interprétations politiques de membres de la famille qui ne partagent pas l’idéologie de la victime, le triptyque vérité, justice et réparation (incluant les garanties de non-répétition) est bafoué, donnant lieu à des interprétations partiales et biaisées, dénuées de perspective de classe ou révolutionnaire.

Aujourd’hui, cinquante ans après la mort du dictateur génocidaire, nous entremêlons la mémoire historique aux luttes actuelles et continuons de croire en la nécessité et la viabilité d’un monde sans classes ni États. Nous restons attachés à un modèle syndical unique et véritablement efficace, fondé sur la solidarité et l’action directe. Nous exigeons, comme seule garantie valable de non-répétition, l’abolition de l’armée, des forces répressives et du complexe militaro-industriel, ainsi que le retrait de l’Espagne de l’OTAN et l’expulsion des forces américaines des bases cédées par Franco. Aujourd’hui comme hier, des camarades sont encore emprisonnés pour avoir exercé une activité syndicale. Des exemples de plus en plus nombreux, tels que la tempête DANA et les incendies de forêt, confirment que l’entraide et l’autogestion demeurent des alternatives auto-organisées plus fiables que l’État en situation d’effondrement.

Il y a cinquante ans encore, nous luttions contre Franco, puis contre le régime de 1978. Aujourd’hui et pour toujours, nous luttons contre l’État et le capital, pour le communisme libertaire.

CNT espagnole